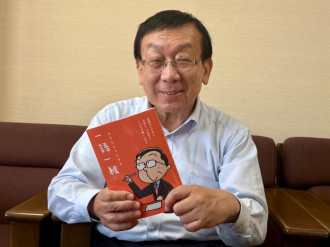

本展では、幕末期において「四賢侯」に数えられる16代福井藩主松平春嶽と、同じく「三舟」の一人として名高い幕臣勝海舟に注目し、両名の活動や交流を福井に遺る資料を中心に紹介します。

春嶽は徳川将軍家の一門である越前松平家32万石の藩主、海舟は初代将軍徳川家康の代から仕える幕府直参勝家の当主であり、両名ともに徳川家との繋がりを強く意識していました。そして、ペリー来航により体制がゆらぎはじめた幕府を立て直すため、幕府内外の力を結集して改革を図る「公議政体」派の一員として活動しました。彼らの考えは薩摩藩の西郷隆盛や土佐藩の坂本龍馬など、幕末期に活躍した志士たちにも影響を与えており、特に西郷と築いたつながりは、慶応4年(1868)の江戸城明け渡しに活かされています。

明治以降も春嶽と海舟は交流を続けており、互いを尊敬する間柄でした。春嶽は、明治期に執筆した回顧録「逸事史補」の中で海舟を「徳川家第一の功臣」の一人と称え、一方の海舟は幕末期の「海舟日記」において、春嶽には「小拙一世を以て報ずべからず」という深い感謝の言葉を記しています。本展で展示される多数の書簡や詩歌、贈呈品から、その関係の一端をご覧ください。

※全国初開催の表記について

福井市郷土歴史博物館は、松平春嶽が実子・慶民に伝えた遺品群「福井市春嶽公記念文庫」と旧福井藩主越前松平家に伝わった資料群「越葵文庫」を収蔵しており、松平春嶽に関する資料として質・量ともに当館を超える施設は国内で他にはありません。

今回の「松平春嶽と勝海舟」という展示テーマを開催できうる施設は全国数か所ありますが、開催にあたり本館で調査したところ、これまでいずれの施設でも同テーマで展覧会が開催された実績は見受けられなかったことから、全国初開催という記述をしております。

開催概要

会期 7月19日(土)~9月7日(日)開館時間 9時~19時 ※入館は閉館の30分前まで

休館日 8月18日(月)~21日(木)

観覧料 一般 700円、高・大生 500円 ※中学生以下、70歳以上、障がい者とその介助者は無料

主催・会場 福井市立郷土歴史博物館(福井県福井市宝永3丁目12-1)

展覧会WEBサイト https://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/gakusyu/museum/p071649.html

福井市立郷土歴史博物館へのアクセス

主な展示資料

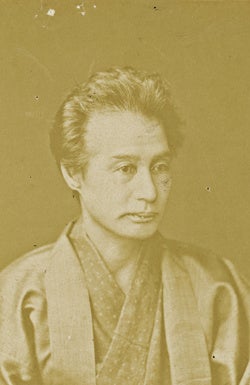

松平春嶽肖像写真(青年期) 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵

勝海舟肖像写真 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵

早坂文嶺筆「米人渡来之図」(部分) 個人蔵、当館寄託

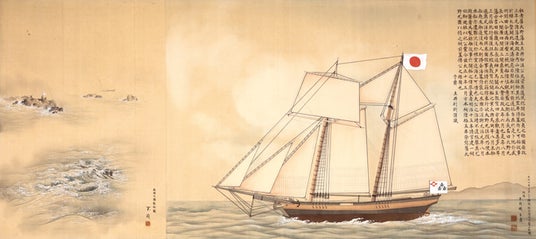

岡不崩筆「大野丸図」 柳廼社蔵(大野市歴史博物館寄託)

イギリス製クロノメーター 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵

望遠鏡・双眼鏡 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵

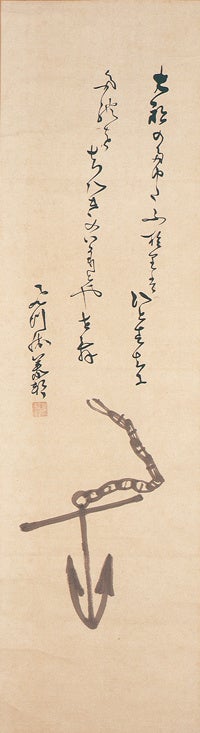

勝海舟筆「大船のたゆたふ云々」の和歌賛碇の図幅 福井市春嶽公記念文庫 当館蔵

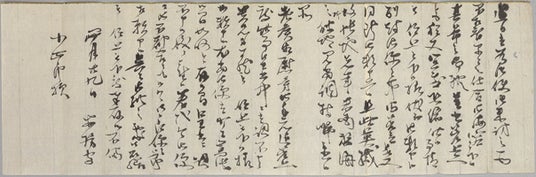

慶応二年四月二十九日付 荻野小四郎宛 勝海舟書簡 当館蔵(初公開)

展示目録

関連イベント

見どころ講座日時 8月16日(土) 14時~16時

会場 当館講堂

講師 山田裕輝(当館学芸員)

定員 60名(当日先着順)

参加費 100円

ギャラリートーク(担当学芸員による展示解説)

日時 7月20日(日)、7月27日(日)、8月31日(日)、9月7日(日) いずれも11時から約50分間

会場 企画展示室 ※展示室入場には特別展観覧券が必要です。

勝海舟生誕200周年記念展パネル(東京都墨田区作成)出張展示

日時 特別展と同時開催

会場 当館2階ロビー

パネル提供 墨田区