あわら市では、江戸時代から瓦作りが盛んになり、昭和初期には越前瓦の約3分の1を生産しました。平成に行われた函館奉行所の復元にも、あわらの瓦職人が作った鬼瓦が使われるなど、あわらの瓦には誇るべき歴史があります。本展では、このような瓦の歴史について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください!

函館奉行所にも使われた“あわらの瓦”の魅力を紹介

江戸時代中期の終わりから瓦を作り始めた福井県あわら市。柿原や滝などの窯で作られた瓦は出来が良く、福井県より北の日本海地域まで船で運ばれました。遠くでは秋田県で、あわら市の地名が刻まれた江戸時代の鬼瓦が確認されています。

時代は下り、平成22年に北海道で行われた函館奉行所の復元には、あわら市の職人が作った鬼瓦が使用されました。市内の瓦生産は平成で終了してしまいましたが、あわらの瓦はこれまで高く評価されてきました。

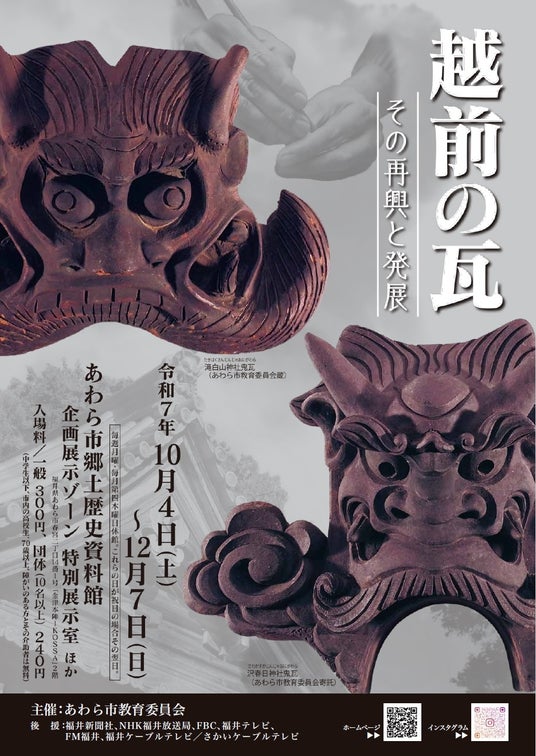

現在、あわら市郷土歴史資料館では令和7年度秋季企画展「越前の瓦~その再興と発展~」を開催中。地域の誇りである瓦生産の歴史を、貴重な資料とともに紹介しています。

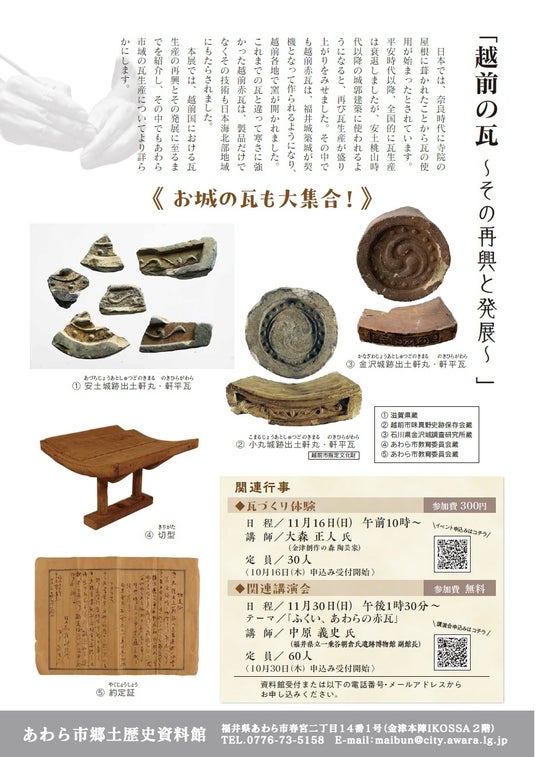

○展示資料

沢春日神社鬼瓦(あわら市教育委員会寄託)

三国浄願寺鬼瓦(あわら市教育委員会蔵)

展覧会詳細情報

□とき10月4日(土曜日)から12月7日(日曜日)

午前9時30分から午後6時まで(最終入館は午後5時30分)

※休館日

毎週月曜・毎月第四木曜日

これらの日が祝日の場合その翌日

□ところ

郷土歴史資料館(特別展示室、企画展示ゾーン、イベント展示ゾーン)

□入場料

一般300円、団体(10名以上)240円

(中学生以下、市内の高校生、70歳以上、障がいのある方とその介助者は無料)

ホームページはコチラ

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/education/kyoudo/tenrankai/602/p014668.html

関連行事

◆関連イベント『瓦づくり体験』

日程:11月16日(日曜日)10時から

講師:大森正人氏(金津創作の森陶芸家)

定員:30人

(10月16日木曜日申込み受付開始)

お申込み

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=R2ySlWm9

詳細

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/education/kyoudo/ibentojojouho/taiken/p014680.html

◆関連講演会

『ふくい、あわらの赤瓦』

日程:11月30日(日曜日)午後1時30分から

演題:「ふくい、あわらの赤瓦」

講師:中原義史氏(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館副館長)

定員:60人

(10月30日木曜日申込み受付開始)

お申込み

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=V8Pz8WMf

詳細

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/education/kyoudo/ibentojojouho/kouenkai/p014675.html

【本件に関するお問い合わせ先】

あわら市郷土歴史資料館

〒919-0631 あわら市春宮2-14-1

?0776-73-5158

?maibun@city.awara.lg.jp

【あわら市ふるさと納税のご案内】

北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか?

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

- あわら温泉宿泊券(老舗旅館で贅沢なひととき)

- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸

- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒

- 旬のフルーツ(メロン・スイカ・柿)や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja